系外惑星を発見し、その性質を調べ、惑星系の形成と進化を観測的に明らかにすることを目指しています。また、観測装置や解析手法の開発・改良にも取り組んでいます。

系外惑星を探す

岡山188cm望遠鏡やせいめい3.8m望遠鏡、すばる8.2m望遠鏡などの大型望遠鏡を用いて、様々なタイプの恒星を周回する惑星を探しています。現在惑星探索を行なっているのは、巨星、太陽型星、M型星、散開星団に属する恒星などです。特に、巨星を対象とした惑星探索は岡山188cm望遠鏡を用いて2001年から行なっており、これまでに50個の系外惑星を発見してきました。巨星を対象とするものとしては、世界で最も長い歴史をもつ系外惑星探索プロジェクトの一つです。系外惑星の発見には主に視線速度法を用いながら、トランジット法や直接撮像法、アストロメトリ法などを組み合わせて多様な系外惑星の発見を目指しています。

系外惑星を調べる

発見された系外惑星の大気や軌道の特徴を調べ、それらの情報から惑星の形成・進化の歴史に迫ります。トランジット中の系外惑星の大気によって中心星からの光が一部吸収されることを利用して(透過光分光観測)ホット・ジュピターの大気を調べたり、トランジット中の惑星が自転する中心星表面の異なる部分を隠すことにより生じる中心星の見かけの視線速度変化(ロシター・マクローリン効果)を利用して惑星軌道の傾きを調べたりします。

惑星をもつ恒星を調べる

どのような恒星の周りにどのような惑星ができるのかを明らかにするには、惑星の性質だけでなく、中心星の性質も知らなければなりません。近年、星震学の発展により、恒星表面で観測される微小振動から恒星の質量や半径が精度よく推定できるようになってきました。また、恒星の重元素量は巨大惑星の存在頻度と相関があることが知られており、惑星形成メカニズムを知る手がかりとなります。さらに、太陽を始めとする多くの恒星に見られる黒点やフレアなどの磁気的活動現象は、周囲の惑星の進化と密接な関係があります。

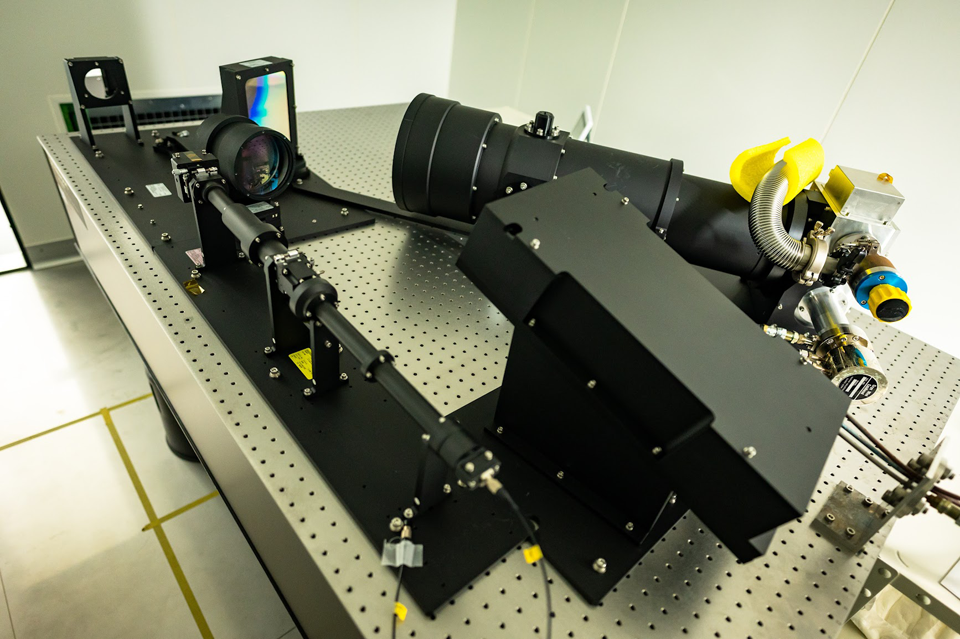

観測手法を追究する

上で述べた観測の多くは、高分散分光器を用いて行われます。高分散分光器は、天体からの光を数万色以上の色(波長)に細かく分解することができる装置です。波長ごとの光の強度とその変化を精密に測定し、恒星大気中に含まれる元素の組成や恒星の視線方向の運動速度(視線速度)を調べます。本研究室では、岡山188cm望遠鏡のHIDES、せいめい3.8m望遠鏡のGAOES-RV、すばる望遠鏡のHDSとIRDを主に使っています。これらの装置は全て視線速度法による系外惑星探索が可能で、どれも2m/s以下の測定精度を実現しています。このような観測装置や測定法の開発・改良にも取り組んでいます。