地球を理解する

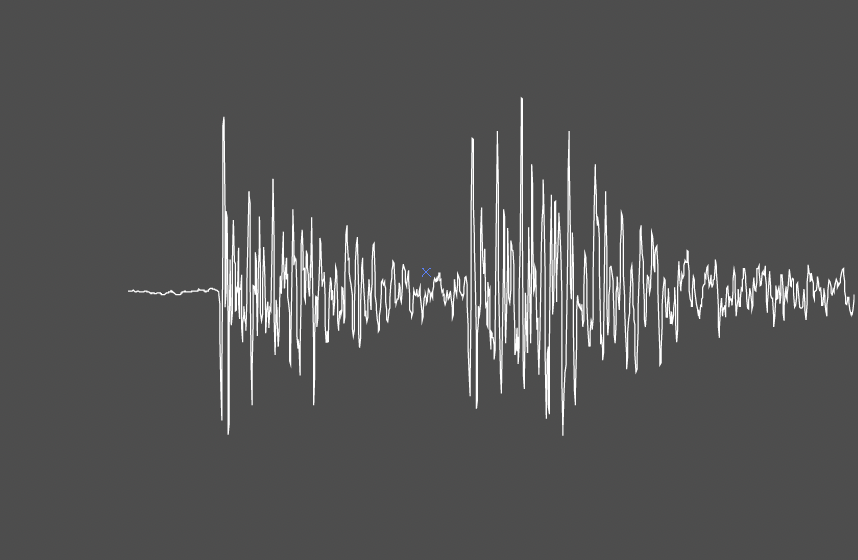

地震波は地球内部を三次元的に伝播します。地震波の特徴を調べることで地球内部がわかります。

地震を知る

地震の多様性の理解を進めています(内陸地震・スラブ内地震・低周波地震など)。

火山を視る

マグマはどこでつくられ,どのように上昇するのか。火山がそこにある理由を調べています。

【データ公開】

能登半島の三次元地震波速度構造(Nakajima, EPS, 2022)の数値データ DLリンク.

地震が起こると地震波が励起され,地球内部を伝播します.地震観測点で観測される地震波は断層運動の情報(震源で何が起こったか),伝播経路の情報(地震と観測点の間の構造),そして観測点直下の情報を含んでいます.

P波・S波の到着時刻や地震波の特徴(波の振幅や継続時間,周波数成分など)から

(1) 震源の位置や断層運動の方向,断層すべりの時空間変化などの震源に関する情報

(2) 地震波速度・減衰構造などの地下の不均質構造

を知ることができます.

地震波を使った解析により,地震がどこで起こったのか,断層はどのようにすべるのか,マグマだまりはどこにあるのか,日本列島の下はどうなっているかなどを調べ,私たちの身近な現象である地震や火山噴火についての研究を進めています.

このページでは研究室活動を中心に紹介していきたいと考えています.

過去の主なお知らせ